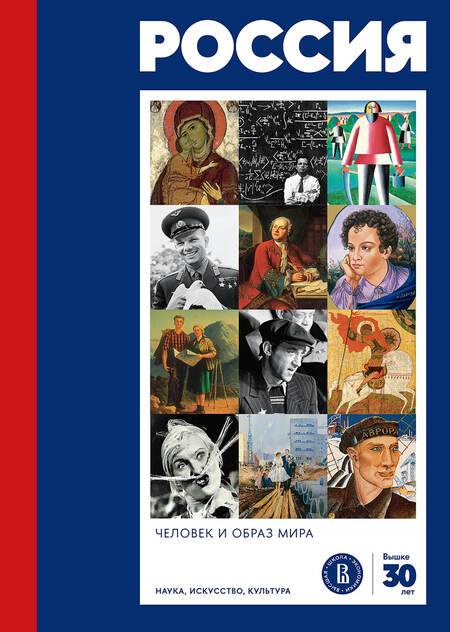

Россия. Человек и образ мира

Во все исторические эпохи люди изучали прошлое, чтобы лучше понять будущее. О чем размышляли наши предки? К чему стремились, как представляли себе окружающий мир, самих себя? Как менялись их отношения на протяжении всей тысячелетней истории нашей страны? Эти вопросы волнуют авторов. Юбилейное издание посвящено человеку в широком смысле этого слова и обществу, в котором он живет.

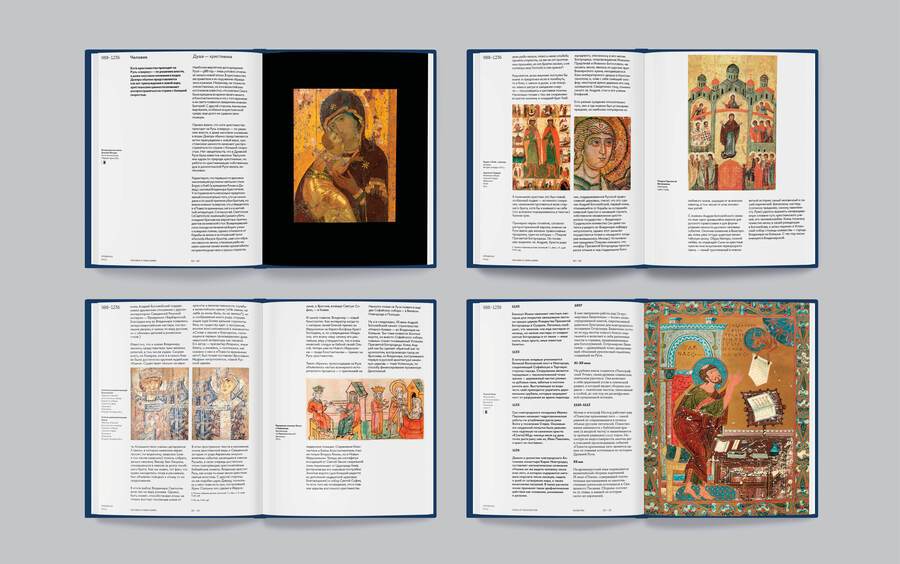

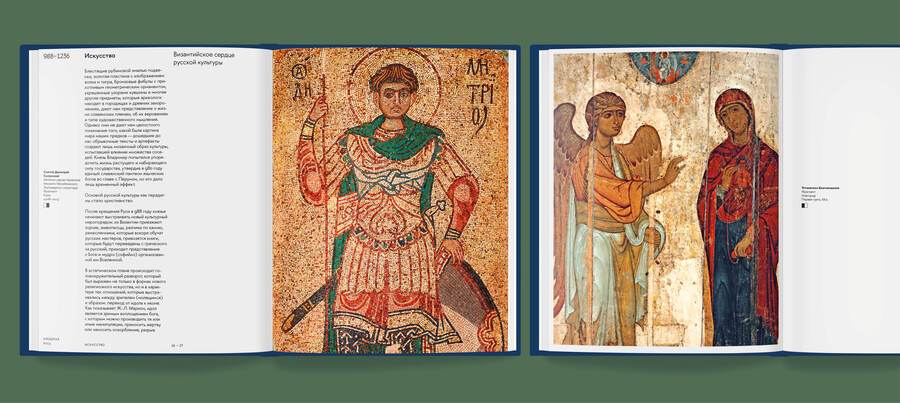

На смену дробной композиции и прихотливому «маньеризму» небольших поздневизантийских икон пришли укрупненные, простые и строгие контуры фигур святых, которые должны быть хорошо видны верующим, стоящим перед иконостасом, окончательно оформившимся уже на Руси в XV веке. Это отнюдь не означает, что византийское влияние прекратилось, напротив, среди иконописцев, работавших в Москве, Новгороде и Пскове, нередко появлялись художники из Восточной Римской империи, и среди них был Феофан Грек.

Образы, созданные Феофаном и его мастерской, рассчитаны на сильное чувство, внутреннее движение, на духовный прорыв, а иконы Рублева, напротив, настраивают на самоуглубленное, длительное, просветленное созерцание. Интенсивные обмены (в Московию приезжали строители, врачи и философы, на запад, на юг, на восток отправлялись русские паломники, купцы и дипломаты) привели к тому, что ученая полемика, равно как и политическая, стала, в принципе, обычной практикой.

Период истории России между 1480 и 1547 годами был исполнен особого накала и драматизма, он во многом определил направление дальнейшего развития страны. Завершившаяся при Иване III борьба с Золотой Ордой за политический суверенитет шла рука об руку с твердо проводимой московскими суверенами политикой объединения русских земель и княжеств. Рубеж XV–XVI веков — время расцвета творческого таланта одного из самых известных мастеров живописи, Дионисия — наследника и продолжателя традиций великого Андрея Рублева.

Среди окон, прорубленных Петром в Европу, одно было особенным, можно сказать, оформленным изящной золоченой рамой. Возможности европейской школы академической масляной живописи в реалистическом отображении физического мира, его трехмерности, телесности и осязательности оказались как нельзя кстати русским высшим сословиям, только что осознавшим новую потребность.

Впитав черты барочной и рокайльной стилистики, русская живопись становится вполне европейской по форме, однако при этом сохраняет и нечто от иконописной традиции в плане содержания: внимание не только к изменчивому внешнему облику, но и к загадочно-вневременной сердцевине души.

За первые полвека своего существования российская Академия художеств стала центром, вокруг которого сформировалось сообщество профессиональных живописцев, усвоивших как техники, так и ценности европейского искусства; уже к 1830‑м годам на авансцену выходят новые классики, работавшие в самых разных жанрах. Наиболее почетным и значимым жанром с академической точки зрения оставалась историческая живопись. Здесь русское искусство уже сравнялось по уровню с западным и в чем-то превзошло его.

XX век — век прогресса. Изменения — в науке, технике, культуре — совершались с такой скоростью, что понятие современности перестало подразумевать настоящее время. Современность устремилась вперед, сливаясь с будущим, и не всякий за ней поспевал. Прошлое тормозило, тянуло назад.

«Только при живом и здоровом единении науки и техники они помогают друг другу: наука открывает перед техникой новые возможности, за которые она смело, без понуждения ухватывается. При росте техники наука, со своей стороны, не только обогащается новыми техническими возможностями, но ее тематика расширяется и становится более целеустремленной».

Петр Леонидович Капица